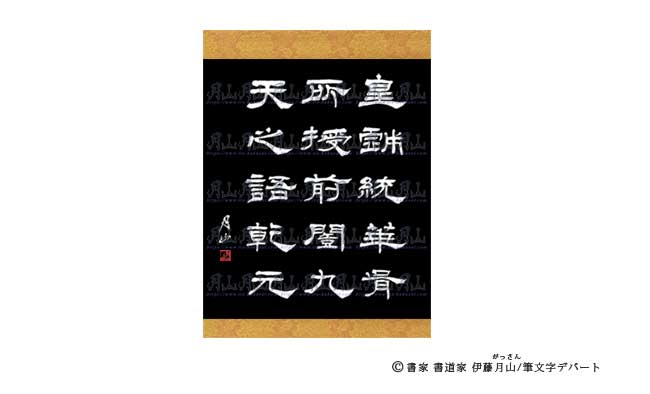

書家/書道家 伊藤月山の隷書の掛け軸作品の掲載や、筆文字のクオリティ向上に極めて重要な裏打ち技術等について記述しています。

掛け軸作品

隷書の掛け軸作品

書家/書道家 伊藤月山(白水)の多数の筆文字による掛け軸作品の中から隷書を選び、ここに掲載しています。

掛け軸について

筆文字作品(書作品)は、書き流しのままでは見栄えが良くありません。

そのため、展覧会などでは、裏打ち作品よりも大きめの色付きの紙に貼り付けることがあります。これにより、筆文字の仕上がりがより良く見えます。

裏打ちを行うには、作品に水を付けてシワを伸ばしてから作業します。あらかじめのりの付いた裏打ち用紙もあり、熱を加えることでのりが溶けて接着します。私の経験では、作品は書いた用紙の表面が平らである方が、より良く見えることが分かりました。

昔、同期に書が上手な人がいました。その方が試験に落ちてしまった際に出品作品を見せてもらったところ、書いた紙の状態が悪く、大分印象が悪くなっていました。そこでシワを伸ばすことで作品の実力を理解してもらえると思い、掛け軸用のプレス機でシワを伸ばしてお返ししました。その作品が無事合格しました。

掛け軸を作成する際、最初に行う作業は裏打ちです。次に表装を行い、これには手表装と機械表装があります。背景には布または紙を使用します。作品は、「馬子にも衣装」という言葉通り、装飾によってより際立って見えるようになります。現在も展覧会では掛け軸作品が目立ちます。この作品に折りシワがつくと、なかなか取ることができませんので丁寧に扱う必要があります。

文字は意思を伝えるために使われ、やがて文字そのものが装飾も兼ねるようになりました。そのため当然のように掛け軸がますます広がりました。掛け軸には、裂地・一文字・軸棒・軸先・風帯・筋回し・かん・紐・巻絹・裏打紙などが使用され、裂地は耳折りをする場合もあります。また風帯には筋風帯・下げ風帯・貼り風帯があります。これらは作品をより良く見せる働きをしています。